なかつい雛の文化祭

中津井陣屋で3月下旬に行われる雛まつりにちなんだ文化行事です。

中津井陣屋の鯱瓦

%%IMG%%

中津井陣屋の鯱瓦

佛源寺では住職さんがお話をしてくれます。こちらはお寺で保存されている瓦となります。

廃藩置県の際に陣屋が解体された際、お寺が鯱一対を譲り受け保管しているのです。

伊勢国亀山藩陣屋

%%IMG%%

伊勢国亀山藩陣屋

暖簾掛けされた門が出迎えます。

伊勢国亀山藩陣屋跡

伊勢国亀山領陣屋跡

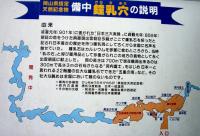

鰤市発祥に遡ると出てくるのが現在の三重県にあった亀山藩です。備中松山に近いこの場所も領主が亀山領を任され、そちらへ移った事で亀山藩の飛び地となりました。

現代の北房ぶり市が開催されるのは1kmほど町中ですが、陣屋が残っているのはこちらの場所になります。

備中松山藩主(びっちゅうまつやまはんしゅ)の石川総慶(ふさよし)が延享(えんきょう)元年(一七四四年)に亀山(かめやま)(三重県亀山市)へ移ったとき、北房(ほくぼう)町のうち、上中津井、下中津井、上平田、下平田の四ヵ村と、有漢(うかん)町のうち垣、長代、川関、上村、中村、下村の六ヵ村、賀陽町のうち武井、岩村、黒土の計十三ヵ村一万石(いちまんごく)は亀山藩の飛び領地(とびりょうち)となった。

亀山藩は幕末のころ特にタバコの栽培を奨励し「なかつい刻(きざみ)」として関西から四国へ販路を広げて藩の財政を潤し中津井の町も大いに栄えた。

いまに残る「鰤市(ぶりいち)」には近郷、近在からの人出でにぎわい三千本を超えるブリが売り買いされたという。

陣屋跡は、代官所が置かれたところで、明治四年(一八七一年)の廃藩置県(はいはんちけん)まで、実に百二十七年続いた。

現在ここには領界を示す石柱が残っている。石柱は備中松山城下と美作国(みまさかのくに)を結ぶ街道の乢山(たわやま)峠(多和山(たわやま)峠)にあったものを後に移した。

<モミの木は亀山市の市木であるとのこと>

平成九年十月二十二日 真庭市教育委員会

佛源寺

%%IMG%%

佛源寺への石段

お寺が解放され、多くの人が石段を登って行きます。

佛源寺境内

%%IMG%%

佛源寺境内

中津井の街並みを展望できる明るい境内です。一畳台に緋毛氈が敷かれ、訪問客を迎えています。

旧菅野邸の雛段

%%IMG%%

旧菅野邸の雛段

江戸末期の商家でしたが、現在真庭市の指定管理施設となっています。中世の雛壇が展示されています。

鰤市発祥の地

%%IMG%%

鰤市発祥の地の碑

鰤市発祥の地を示す石碑が置かれています。

フォト